空港をアートと文化の触れ合いの場として進化させることをめざす「KIX CULTURE GATE Project」

この第2弾では、関西エアポートとPeachの共同プロジェクトとして、第2ターミナルビル国内線の搭乗ゲートまでの通路に、新たな芸術空間が誕生します。

今回の第2弾では、関西にゆかりのある19点の若手アーティストによる多彩な作品と、Peachの就航地である奄美大島の魅力を切り取った風景写真によって彩られます。空港内をアートで彩ることで美術館のような空間を演出するとともに、新しい旅の魅力を発信します。

ART WORKS

silhouette #まばたきのシノニム 3 / silhouette #Synonyms for the Blink 3

揺れ動く、移りゆく瞬間の痕跡としての絵画を標榜するわたしは、絵に要請されるままに筆を動かす。 完成するときまで、そのシルエットが何であるかはわからない。なにかになってもいいし、なににもならなくてもいいし、なにかになりかけている状態でもいい。その時間は、ことばやかたちになる手前のもの、名付けられたり分類される前の、曖味模糊とした漠然そのものを探るような行為に近い。抽象絵画とは、抽象的思考そのものであり、自作はその曖味模糊とした漠然それ自体を絵画として残そうという努力の痕跡でもある。

(写真:岡はるか / Haruka Oka)

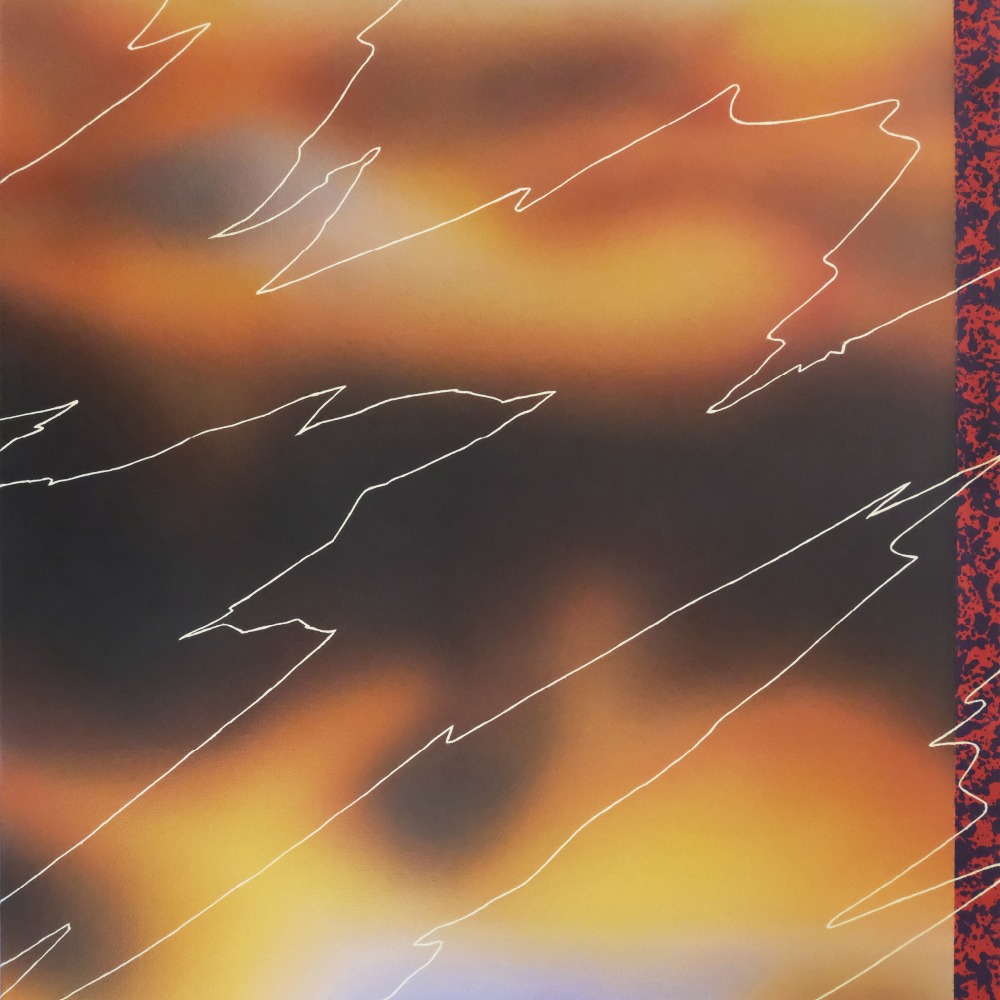

2と3のあいだ[静物]#5 / Between 2 and 3 [still lifes] #5

一部の静物に輪郭線が描かれていて、一見絵画のように見えるかもしれません。この作品は被写体に直接輪郭線を描いて撮影した写真作品です。写真は3次元(世界)を2次元(平面)上に置換したものといえますが、私たちは写真を見るとき、被写体や空間から画面の情報を想像したり、思い出すことでまるでそれが3次元(世界)をうつしたものであると思い込もうとしています。この作品では、写真を前に2次元から3次元に情報をかさ増ししようとする私たちにとって、2次元のみの存在である「輪郭線」が介入することで、私たちの視覚が「2と3のあいだ」を行き来するような錯覚を起こさせ、鑑賞側にものの見方や捉え方を問いかけています。

空に芽ぐむ (新月)

人の目は、1000万色を識別できるという。空間の隅々に満ちる、言葉にならない気配——。それらと交わす目に見えない対話の中で、微かな波立ちが生まれ、震え、作品が生まれてきます。何気ない場所にも、確かに息づく光の粒がそっと芽吹くのを感じた。その気配を迎えに行くように、私は制作しました。いくつもの日々の傍らに、そっと色の記憶が差し込んでいるように。

above & under us - 2023 室戸岬 / -above & under us - 2023 Cape Muroto -

この作品は2枚の写真を組み合わせたもので、左側は飛行機の窓から撮影した空、右側は地上から撮影した海の写真です。つまり、雲の上と下の世界を写した2枚の写真が水平線で繋がっています。我々はその海と空の間で生まれ、その大きな自然の流れとともに生きています。海の水は雲になり、雨となって川となり、それがまた海に戻る。四分割したように見えるこの写真も、実際は一つに繋がっていると言えます。

空 / Sora/Ku

本作では「空」という漢字を題材に、画数の変化とミニマムな配置によって空の広がりと空白のイメージを表現しました。変化していく文字のフォルムと淡い青のグラデーションの間で、「空」という字が持つ二つの意味が往還します。旅立ちの場所である空港で、無限に続く空や未知への期待と響き合えば幸いです。

煌金彩虚視線刻入道 / The Eye that Stares into the Void

古代の土器や青銅器に施された文様をエネルギーの循環を表した呪術的なものだと解釈し、現代のエネルギーや情報の循環システムとして用いられる電子回路のイメージと融合させたNEO JOMONとも呼べる装飾文様を作家独自に創作し彫刻として表したもの。しかしその表現の核になるものは、ひとつ眼の奥の暗闇にこそ存在する。「意識」や「量子」、「エネルギー」などの眼に見えないものへの探究こそが金理有の持つ大きなテーマになっている。

(写真:Akihito Inui(Pillar))

Sphinx of the forest

玉虫は、蓮華が泥の中に根付いて水面に綺麗な花を咲かせるのと同様に、朽ちた木の中で美しく成長し地上に誕生します。その姿は、人生の中にある様々な苦悩や悲しみに負けず、清らかで美しく生きる態度として、人々を励まします。

玉虫の羽を纏った架空の動物は、時代と共に変化して行く自然を護り、在るべき姿へと導きます。

POT.1

アクリル板用いて、そこに実在している「物体」と、光を通して現れた「像」の揺らいだ関係を表現したいと考えています。アクリルのオブジェを本体を光で照らすと、光はアクリルを透過し、アクリル板の向こう側にある物体に像が投影されます。物体を透過し投影された像は、光の屈折により、物体よりも克明な姿が現れます。そこには、実物と像の逆転していくような奇妙な感覚が現れます。

唄われた場所 / The place where it was sung

万葉集の歌の中に登場する、地域名とされる名前を見つけた。都武賀野(つむがの)、麻久良我(まくらが)、遊布麻山(ゆふまやま)、渚沙の入江(すさのいりえ)など数多。でも今、これらは何処の地名なのか分からない。そもそも現実の場所なのかも不明。ただ聞き慣れない言葉の音として唄を構築する要素となっている。唄われることで存在が浮かぶ場所に思いを馳せて描いた。

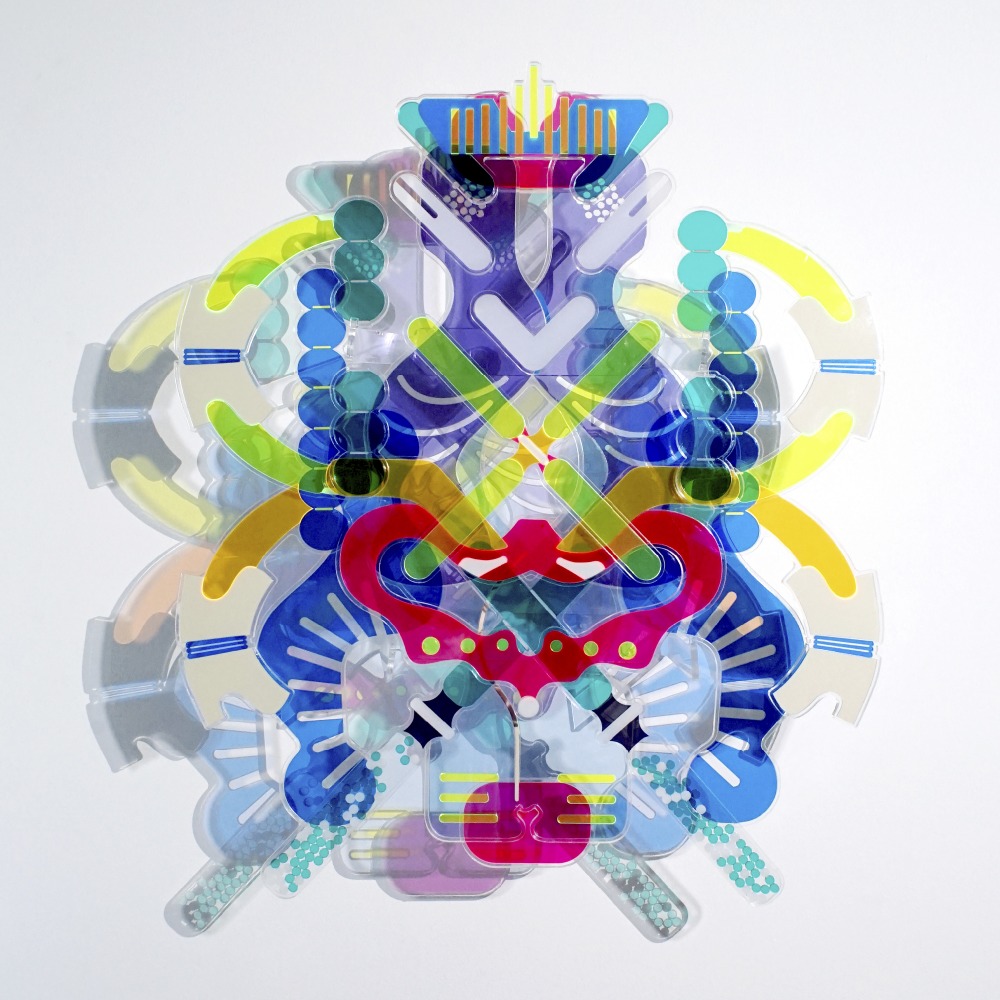

Cosmos No.01 (outdoor)

「Cosmos No.01 (outdoor)」は、野外彫刻展「ランドアート・シュロスパーク・ヴァーゲニッツ」で展示した作品です。ドイツ・ブランデンブルク州ヴァーゲニッツ村の自然公園に設置され、大型作品4点の一つとして発表しました。本作では白色の人工的な有機フォルムと自然の有機フォルムが鉄枠の檻によって仕切られ、内と外の曖昧な境界を表現しています。この構造は、日本家屋における玄関や縁側、和室の曖昧な空間性からも影響を受けています。秩序(cosmos)と自然の混沌(chaos)との調和を試みた作品です。

(写真:Takayuki Daikoku)

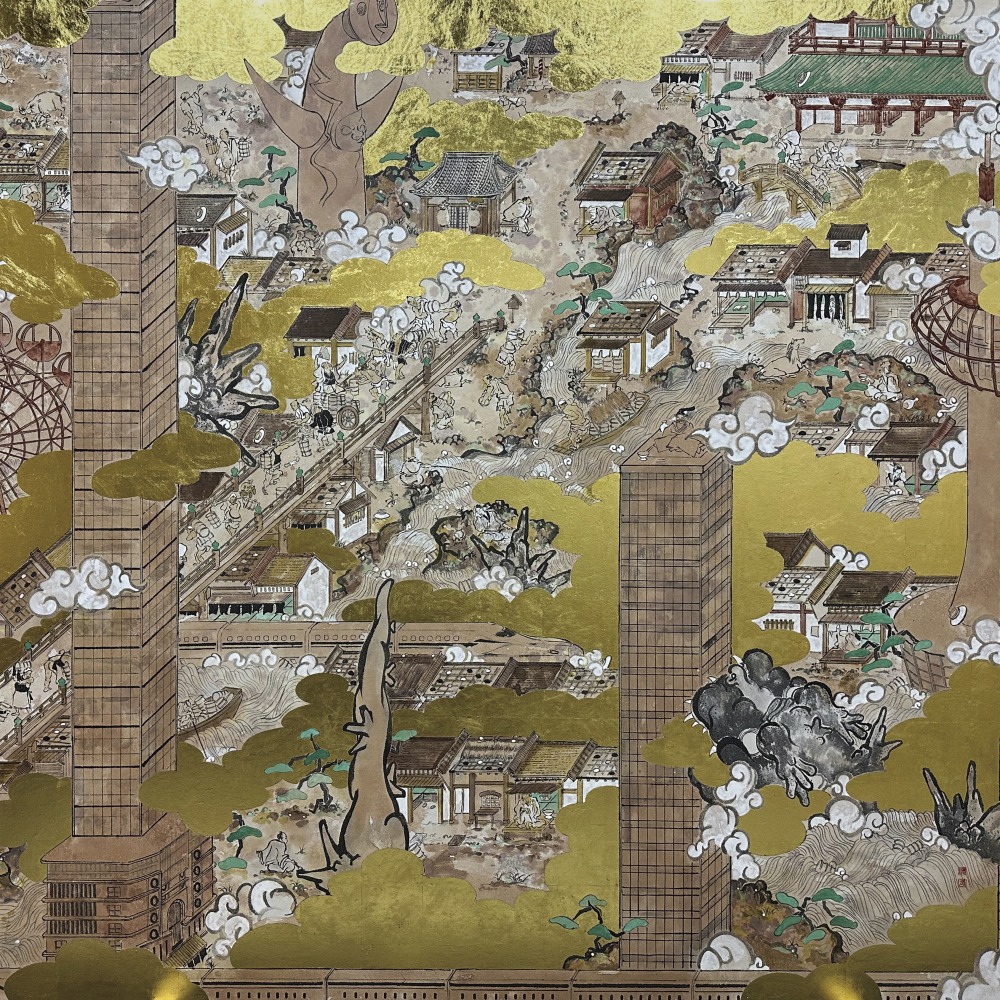

京阪街道図 / A landscape of the Keihan Highway

京都と大阪は昔、淀川の船舶が旅や物流を担い、道中は酒や食で楽しませる船も往来した。しかし、やがてそれらは電車や車に置き換わり、新御堂筋が全面開通することとなる。今や道は、早く着くためだけの手段となった。つまり、これらの直線には競争や格差などが内包されている。天を仰げばバイパス、深い地下にはリニアが走り、狭い土地にビルが乱立する。現在はこのような、洛中洛外図とは違和感のある「京阪街道図」を見ることができる。

Untitled

現在の制作の背景には幼少期からの経験が基になっています。折り紙やプラモデルに夢中になり、神社仏閣や、特に仏像に興味を持った時期もありました。また、彫刻家の父が作る石膏像やブロンズ像を日々目にしてきました。家の窓から見える庭の草木や、その奥に広がる山々、車窓からの移りゆくランドスケープを見ることが好きでした。仕事に対する姿勢として、個人的な考えや思いとの距離を意識しながら、それでも残る作家の熱量が感じられるものを作りたいと思っています。数字では計算できない揺らぎ、ものの佇まいやものの存在を取り巻く環境を大切にしています。

(写真:片倉玄徳 Gentoku Katakura)

無のための習作 誰かの肖像#167 / Study for Null Portrait of someone#167

モチーフとしているキャラクターは、私が作り出したコモンイメージです。それらは書き順を与えられ記号化され、反復する筆記の中で保存と変化のプロセスはコマ撮りのように多数の残像として作品として定着します。 鑑賞者が自身の記憶にはないキャラクターを見る度に、自身の記憶と作品との差異を記憶にあるキャラクターを喚起・参照するプロセスが行われそのプロセスが作品を強度ある絵画として、また美術品としてだけではなく、記録媒体としての側面を持った肖像画として一人の生きた人間の記録となります。

halo

この作品はアクリル板に油絵の具で描いています。アクリル板に描くことによって特有な"光"の表現が可能です。強い照明を当てると、絵画それ自体が内部から光っているかのような視覚的効果を生む事ができ、私はここに新たな視覚表現の可能性を感じています。"光"は私にとって最も重要なモチーフです。仏教では"光"というテーマが至る所で出て来ます。西方極楽浄土の仏として有名な阿弥陀如来は、サンスクリット語でAmitābha(アミターバ)を音写したものですが、その意味は"無限の光"であり、「南無阿弥陀仏」とは"無限の光"への帰依だと言えます。この作品もそんな仏教的な"光"の現代的な再解釈を目指しています。

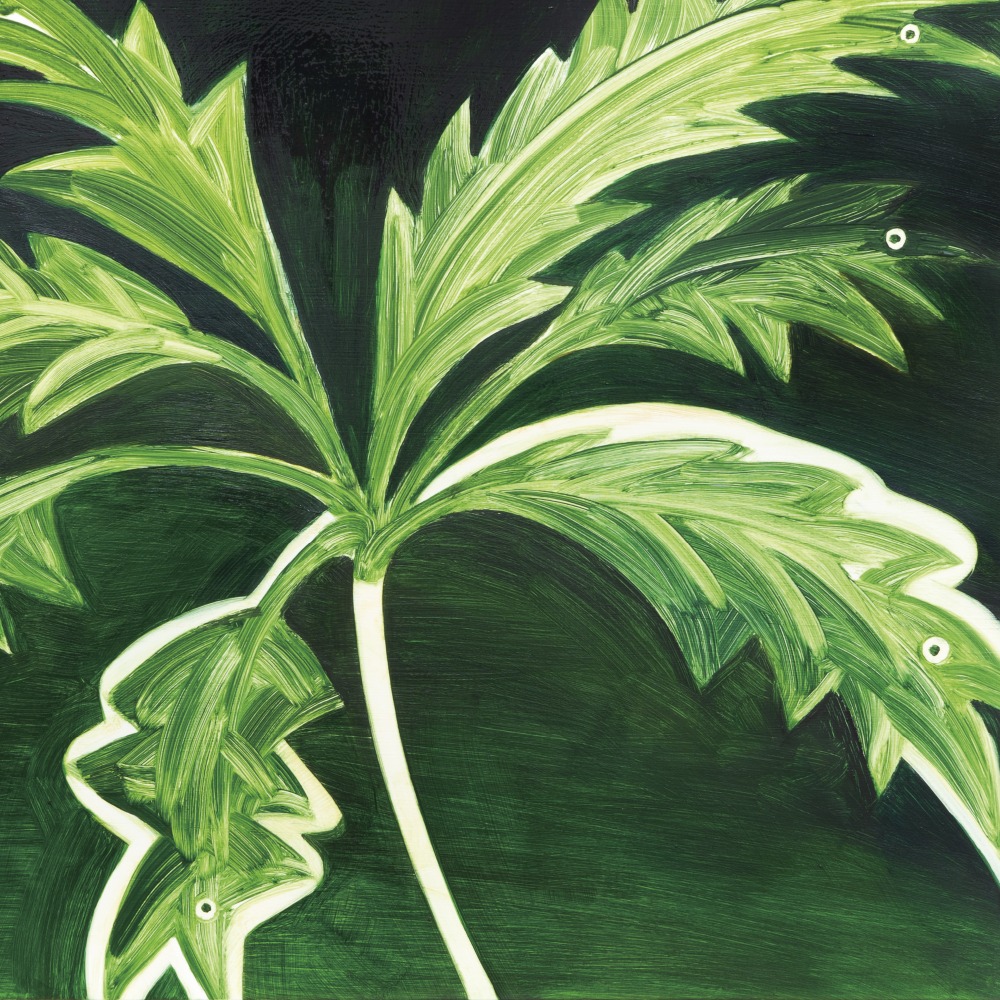

kusa

アトリエの近所に生えていた元気な草をモチーフに油彩で描きました。日常の風景とイメージを組み合わせています。草がこっちを見ていて目が合う感じ、少しの引っ掛かりから想像の膨らむポップな作品を目指しました。飛行機に乗って日常と少し離れると、普段見ているものも何か違った見え方をするかも。

君津砂器 / Kimitsu Sand Vessel

千葉県中西部は、高度経済成長以降、40年の間に東京湾の埋立地の約1/5、高層ビル約1300棟分にも及ぶ山砂を首都圏に供給してきた。消えた山はコンクリートに姿を変え、跡地には産業廃棄物が埋め立てられている。 「君津砂器」は、立体的に掘り出した千葉県君津の数十万年前の地層に、作者が運営する「新葬礼製作所」で採用する遺骨の埋葬方法のパーツを組み合わせた作品。作品では遺骨の代わりに地層から採取した貝化石を用いる。「地層を掘る」という行為を、歴史を遡及する行為と捉え、「存在できなかったもの」が存在するようになる過程を表現する。

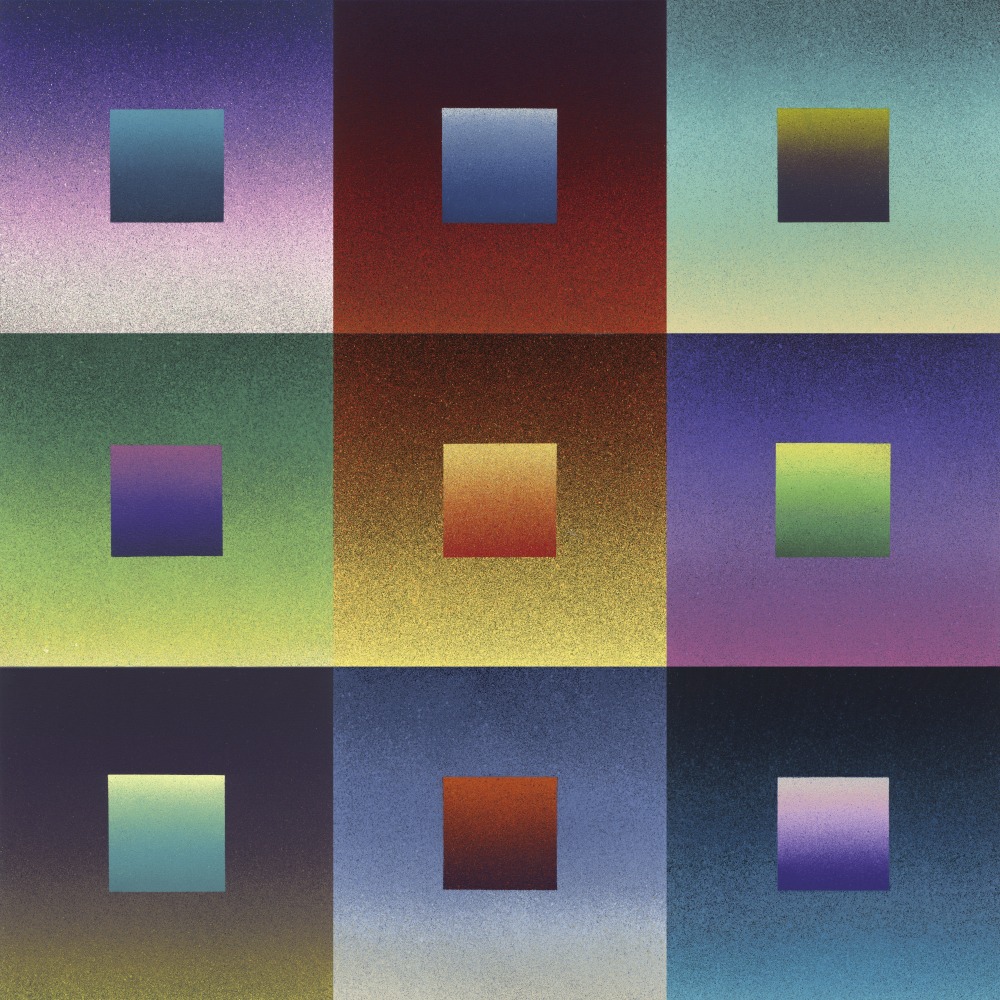

Universal Composition - Infinity - Infinity

この作品は、絵の具の飛沫(粒子)によって全体を構成する「Universal Composition/普遍的構成」シリーズの一部です。

明色⇄暗色、暖色⇄寒色といった色彩の対比を網羅した構成がグリッド内に配置され、対角線上の色彩がそれぞれのグリッド内に”入れ子構造”として描かれています。この重層的な構造は、曼荼羅の秩序性や東洋的宇宙観を参照し「異なる存在や相反する要素が互いを包含しながら、より大きな統一体へと昇華される」という調和の原理を、無数の粒子による色彩によって視覚化しています。

本橋 孝祐 / KOSUKE MOTOHASHI

現代アーティスト/KIX CULTURE GATE Project 企画・キュレーション。 1989 年兵庫県生まれ。東京を拠点に活動。本橋は「真実(世界/自分にとって確かなもの、受け入れざるを得ないこと、信じる対象)とは何か」ということをテーマに、その時々に見つけた真実の断片を"私"や"現在" を超えて確認する媒体として、絵画・立体・空間制作など多岐にわたる表現を行う。主な略歴「samsara(MIAKI Gallery, 東京)」アートフェア「Art Central HongKong (香港)」「MEET YOUR ART FESTIVAL 2023(東京)」、受賞歴に「Contest in New York(Ashok Jain Gallery)」など。

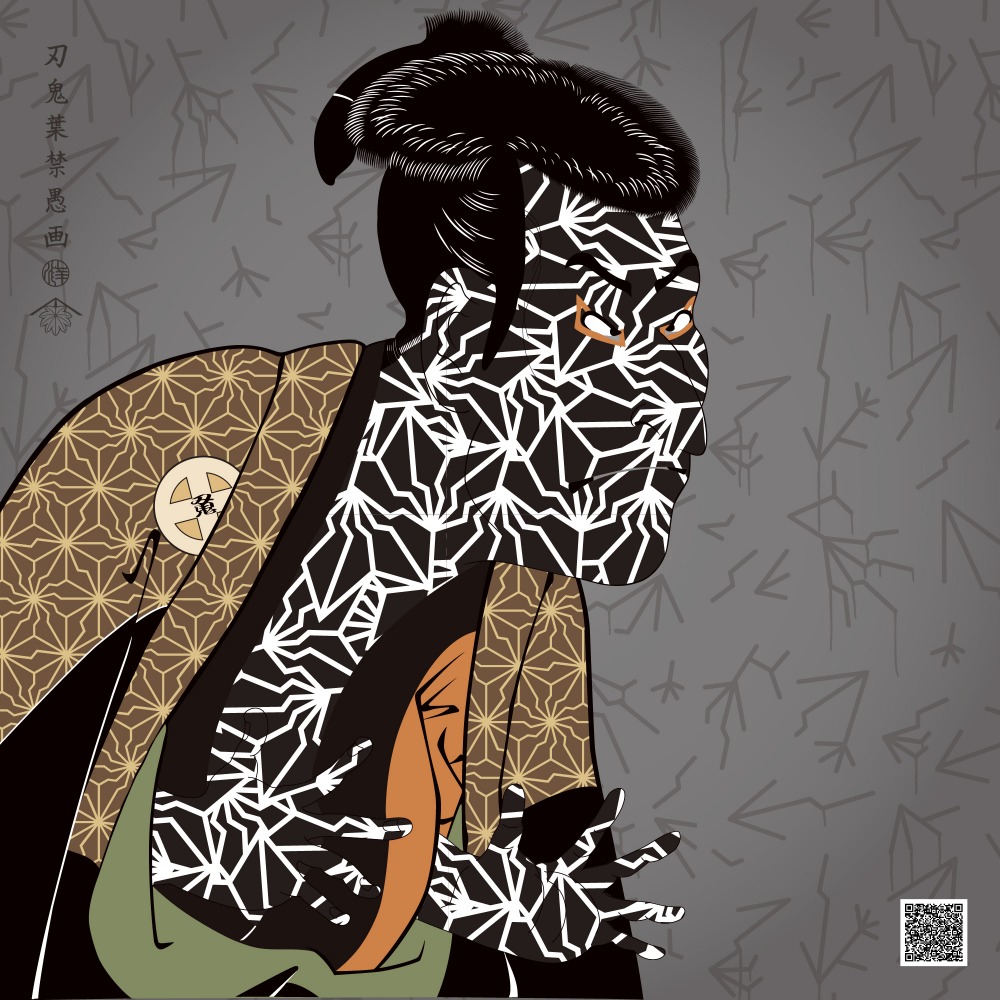

SHARACLONE #001

"江戸時代の浮世絵を壁画やデジタルなど現代の手法で転生させるアーティストBAKIBAKIが、2022年に""刃鬼葉禁愚""名義でNFTを中心に展開してきたSHARACLONEシリーズ。

全28体の1/1作品はOpenseaの二次流通でのみ取り扱われており、ストリート感のある稀有な日本産NFTアートとして多くのデジタルコレクターに愛好された。2044年に復活した悪役「江戸兵衛」のクローンという設定で、発表期間と作品数は謎の絵師、東洲斎写楽(1794-1795)の活動に由来している。

https://opensea.io/collection/sharaclone ![]() "

"

Arrangement 27

”Arrangement” シリーズは、作家が暮らしの中で目にした風景や人工物などの写真をもとに、スプレーやスパッタリング、スキージなど多くの手法で描かれています。わたしたちが知覚し、把握できることはなにか、平等に在り共有を確信できるものはあるのか、一点を見つめ問いや答えを獲得していく眼差しのひとつとして現れます。

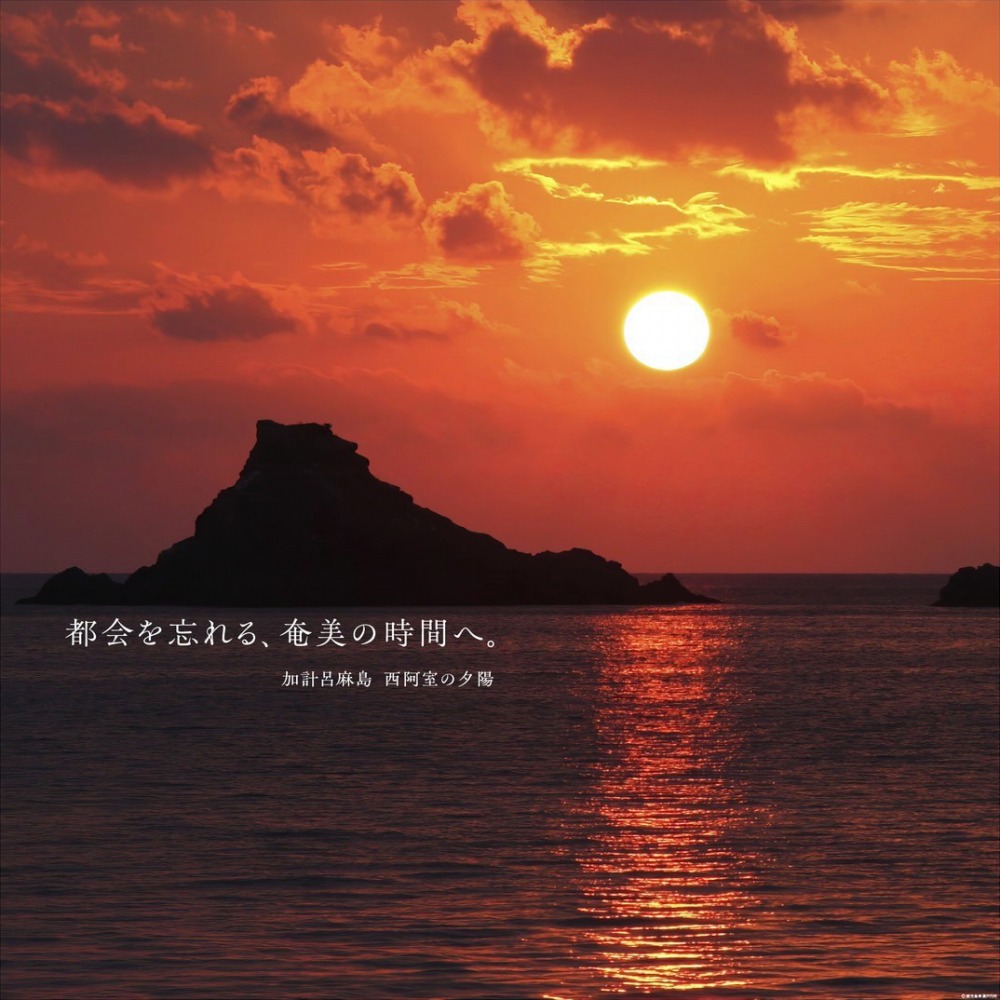

都会を忘れる、奄美の時間へ。

Peachの就航地、奄美の観光写真を紹介いたします。

徳之島 闘牛

奄美大島 金作原

徳之島 千間海岸

加計呂麻島 西阿室の夕陽